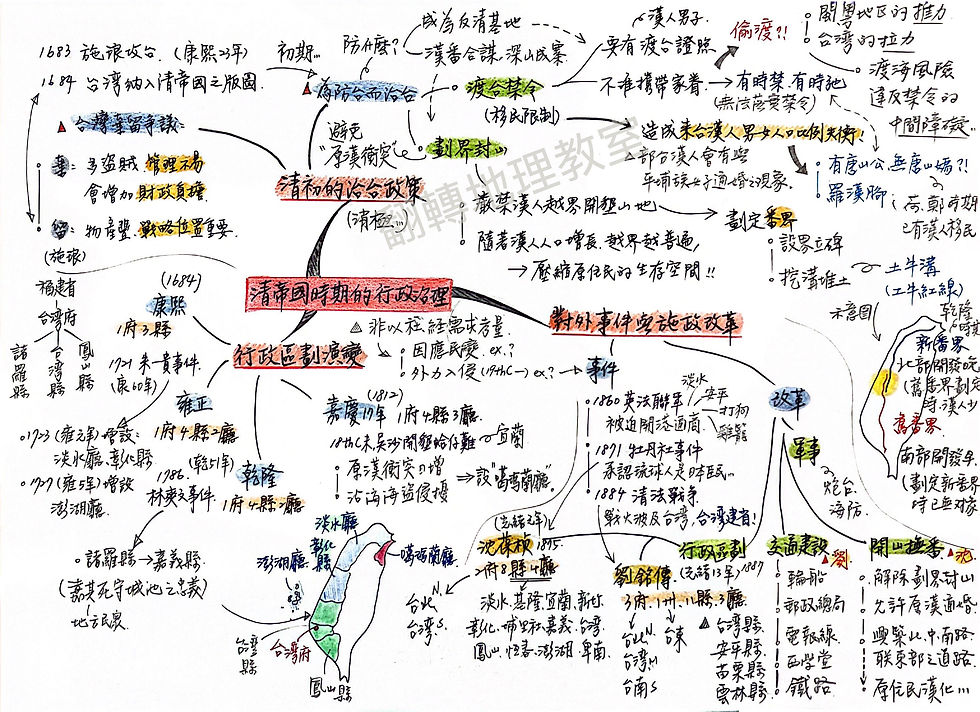

清帝國時期的行政管理-從納入版圖到建省改革

- eduforeveryone123

- 4月26日

- 讀畢需時 6 分鐘

——從海防視角與治理細節,一窺台灣在清代的行政治理全貌

一、從納入版圖到「要不要治理」的兩難抉擇

台灣,在清康熙二十三年,也就是西元一六八四年,正式納入清帝國的版圖。

當時,清廷派施琅出征,擊敗鄭氏政權。雖然成功收復台灣,但清帝國對台灣的看法,跟大航海時代來過的歐洲列強,像西班牙、荷蘭,非常不同。

荷蘭人來台,是為了發展貿易據點。他們趁著西班牙勢力在台灣衰退的時候,把西班牙人趕走。要不是後來,鄭成功把台灣當成反清復明的基地,荷蘭人也不會這麼輕易撤離。

反觀清帝國,消滅鄭氏政權之後,思考的就不是要跟誰貿易,而是如何治理。這地方要不要管?能不能有效治理?如果治理不好,台灣又變成反清基地,那豈不是更麻煩?

康熙年間,朝廷裡有不少大臣建議乾脆放棄台灣。理由很簡單,盜賊猖獗、治理困難、成本高昂。但也有施琅這樣的大將軍堅持主張,台灣物產豐富,地理位置重要。最後,清廷決定留下台灣,劃歸福建省,並設立一府三縣,開始最初的行政治理架構。

(請你翻開課本地圖,看看台灣府,以及台灣、鳳山、諸羅三縣的位置)

二、「為防台而治台」──清初消極治台政策與社會現象

那麼,清帝國是怎麼治理台灣的呢?

一言以蔽之,叫做——為防台而治台。治理的重點,不是開發,而是防範。

防止什麼呢?防止台灣變成反清復明的基地。防止漢人與原住民聯手叛變,躲進深山,不易捕捉。為了達到這個目的,清廷實施了兩項重要政策。

第一,渡台禁令。漢人男子來台,必須持有渡台證照,而且原則上禁止攜家帶眷。這樣一來,來台的漢人男多女少,導致民間流傳一句諺語,叫做「有唐山公,無唐山媽」。當時社會上,也出現了一群無業、單身的遊民,被稱為「羅漢腳」。

當然,這並不代表台灣真的完全沒有漢人女性。早在荷蘭、鄭成功時期,就已有女性移民來台。而且渡台禁令也不是一成不變,時緊時鬆,同學們你可以留意一下,康軒歷史課本這一章的探究活動,從史料看渡台禁令的實施,有些時期還是允許攜家帶眷來台的。

因此,即便部分漢人男性也會與原住民女子通婚,但從現有的史料來看,「有唐山公,無唐山媽」這句諺語只是反映性別失衡的民間印象,不能據此認定人口繁衍全靠漢人男性與原住民女性(熟番)通婚的結果。

第二,劃界封山。清廷設立番界,築土牛溝,畫定漢人與原住民的界線。到了乾隆時期,隨著漢人越來越多,番界往內山推進,原住民的生存空間也逐漸縮小。

同學們,請你們打開課本,仔細觀察一下番界地圖。想一想,為什麼最早設立的舊番界,只限於南台灣呢?

那是因為,南台灣開發得比較早,而當時北台灣,漢人人口稀少,根本沒有設立番界的必要。

到了乾隆時期,情況開始改變了。北台灣和中台灣,因為漢人移民漸多,清廷就又劃設了新的番界。特別是在中部地區,我們可以觀察到,土牛紅線逐漸向內山推進,這代表隨著漢人開墾範圍擴大,原住民的生存空間也慢慢被壓縮了。

至於南台灣,當新番界設立的時候,已經被漢人大量開墾,原漢之間的界線,早就變得模糊,所以,自然也就不需要再劃新的番界了。

三、民變與治理──從一府三縣走向多廳多縣

接著,來談談台灣行政區劃的變化。

清帝國治理台灣的行政調整,在治理前期,基本上都是民變推動出來的。

舉例來說,一七二一年爆發了朱一貴事件。為了加強統治,清廷在雍正元年,也就是一七二三年,增設了淡水廳和彰化縣。四年後,又增設了澎湖廳。

到了乾隆年間,一七八六年,林爽文事件爆發。乾隆皇帝派遣福康安平定之後,為了表彰當地人民守城有功,將原本的諸羅縣,改名為嘉義縣。

再往後,嘉慶十七年,也就是一八二一年,漢人吳沙率眾開墾宜蘭,原漢衝突加劇,海盜也時有侵擾。因此,清廷在東北角設立了噶瑪蘭廳。

(請你再翻開課本地圖,看看這些事件之後,台灣行政區界的變化)

四、西力東漸:通商開港與主權危機

然而,到了十九世紀中葉,清帝國的內憂外患越來越嚴重。外力入侵,也成為促使台灣行政區劃變革的重要原因。

一八六零年,英法聯軍,清廷簽訂了天津條約和北京條約。台灣被迫開港通商,開放滬尾,也就是今天的淡水,打狗,也就是今天的高雄,還有安平與基隆。外國人開始設立洋行,淡水、打狗也建立了領事館,台灣又逐漸被捲入全球貿易網絡之中。

一八七一年,發生了牡丹社事件。琉球人因船難漂流至台灣,被排灣族人出草殺害。琉球人向清廷求助,但清廷認為原住民屬於「化外之民」,無力保護。最後,日本以此為由出兵台灣。牡丹社事件,雖然讓清廷間接承認了琉球人屬於日本臣民,往好處想,是清廷終於不得不正視一些問題,於是派遣沈葆楨來台整頓。

沈葆楨來台後,進行了一連串改革。他廢除了劃界封山政策,推動開山撫番,鼓勵原漢通婚。他興築通往東部的道路,加強沿海防務,並且將行政區劃調整為二府八縣四廳,增設了台北府。台北府管轄了淡水縣、基隆廳、宜蘭縣與新竹縣,台灣府的轄區則包含彰化縣、埔里設廳、嘉義縣、台灣縣、鳳山縣、恆春縣、澎湖廳和卑南廳。

一八八四年,爆發了清法戰爭。當時,法國勢力持續伸入越南,而清廷,直到法國勢力進逼到越南北部,才真正意識到問題的嚴重性。

為了保衛藩屬國的地位,清廷被迫與法國交戰。這場清法戰爭的結果,使得清帝國不得不正式放棄對越南的宗主權,越南也隨之淪為法國實質控制下的殖民地。而戰火波及台灣,更讓清廷深刻體認到,台灣在帝國防線中的戰略重要性。

因此,一八八五年,清廷決定在台灣建省,任命劉銘傳為首任巡撫。劉銘傳上任後,大力推動現代化改革。他設砲台,建軍械局,購買輪船,設立郵政總局,鋪設電報線,興辦西學堂。還興建了台北到基隆的鐵路,後來延伸到新竹。

行政區也再次調整,形成三府一州十一縣三廳的新格局。三府是台北府、中部的台灣府,以及南部的台南府。台東地區則將卑南廳改為台東直隸州。另外,也新設了苗栗縣和雲林縣。

五、台灣之於清帝國──從邊陲之地到戰略重心

總結來說,清帝國對台灣的治理,經歷了一場明顯的轉變。

一開始,是「為防台而治台」的消極態度。但隨著內外局勢變化,逐漸走向了「不得不積極經營」的現實。台灣,逐漸從一個偏遠的海島,慢慢轉變成清末時期,政經與軍事的重要戰略據點。

特別值得一提的是,劉銘傳在台灣推動的現代化建設,放在整個清帝國的背景下來看,也可以說是走在相當前面的。當時,中國內地推動的洋務運動,常常因為朝廷內部保守派的阻撓,進度緩慢、成效有限。而台灣,卻在短短幾年內,由劉銘傳集中推動了鐵路、電報、郵政、軍事防務等各項現代化建設,成果明顯而有效。這一段歷史,也讓台灣可以被稱作是清帝國裡,較早邁入現代化世界的優等生之一了。

同學們,這一堂課,配合著老師的心智圖筆記,你對於台灣在清帝國時期的行政治理,有沒有一個比較清晰的輪廓了呢?

留言