心智地圖3有聲書系列EP4──地理研究

- eduforeveryone123

- 2025年10月5日

- 讀畢需時 15 分鐘

已更新:2025年10月7日

大家好,這一集心智地圖3有聲書系列,要來跟大家談一談,什麼是「地理研究」?我們要怎麼開始進行一項地理研究呢?整個地理探究的過程,又會是什麼樣子呢?

(上一集:EP3 地理學的三大傳統)

其實,新的課綱很強調「探究與實作」。放進學校的課程裡,就會出現許多相關的設計:像是成為加深加廣選修的課程、鼓勵參加小論文寫作比賽,甚至有些學校會把它列成校定必修,當作畢業的門檻之一。藉由這些課程教學,讓學生有機會去練習一個完整的科學研究流程。

不過,當我問:「如果要做一個地理研究,你會怎麼開始?」

你也許會反問我:「為什麼要做?我根本不想啊!」這其實很真實,也是多數學生的困惑,因為如果你沒有感覺到它跟你生活有所關聯,有種被強迫的去做研究,那對你就會構成一種負擔。不過有時候,在你的學習過程中,正因為有這種壓力去推進你去投入一場研究,你也會因此而學習到寶貴的經驗,成為你人生成長的養分。

在這一集裡,我想先從一個真實的案例──最近馬太鞍溪發生的堰塞湖事件──來切入。透過這個例子,我會帶你一步一步去思考:什麼是地理研究?為什麼要研究?而它又和我們的生活有什麼關係?透過對這種研究過程的了解,希望讓你在投入研究,進行探究實作的起始點,可以有那麼一點來自於自己的內在動機。

研究什麼?先從好奇與觀察出發!

從國中到高中的地理課本,其實已經涵蓋了相當豐富的內容,而這些概念往往和我們的日常生活息息相關。以馬太鞍溪的堰塞湖事件為例,如果你去觀察各大新聞媒體的報導,就會發現他們所使用的資訊素材──地形圖、衛星影像、降雨資料、甚至聚落分布──其實全部都和地理有關。

這時候,我們可以開始提出一連串的問題:

什麼是「堰塞湖」?馬太鞍溪的堰塞湖又是如何形成的?我們怎麼知道上游會突然出現這樣的湖泊?如果堰塞湖一旦溢流或潰壩,下游地區會面臨什麼樣的影響?

進一步追問:馬太鞍溪下游的聚落分布在哪裡?在不同時期的發展過程中,聚落的位置與型態又有過什麼樣的變化?面對這次堰塞湖潰壩所帶來的衝擊,我們又該如何思考馬太鞍聚落未來的發展走向?

再把視野拉大:台灣其他地區是否也可能出現類似的情況?這些地方是否潛藏著潛在的災害風險?我們又該透過哪些方法或工具,才能及早掌握這些資訊?

地理研究,就是這樣從疑問展開的。從一個事件開始,先「觀察」,再帶著「好奇」不斷追問,最後一步步把問題轉化為更明確、更具體,也更值得深入探究的方向。

了解議題的過程,也就是探究的過程

當我們對一件事情感到好奇,想要進一步去了解時,其實就已經踏上了探究的旅程。如果這件事情能用「地理的視角」來切入,或者能透過各種地理工具幫助理解,那麼你就正在進行一項地理研究。

就以這次馬太鞍溪的堰塞湖事件為例。7 月 25 日,薇帕颱風帶來豪雨,上游山區發生大規模崩塌;隔天(7 月 26 日),農業部便透過衛星影像監測,及時偵測到堰塞湖的形成。

馬太鞍溪堰塞湖監測紀實(NDHU強韌防災團隊)

作為一般民眾,我們或許只是透過新聞媒體得知這起事件,但如果進一步追問,就會發現:堰塞湖並不是突然冒出來的東西,它背後有其必然的前因後果。去年(2024 年)4 月 3 日的地震,使這一帶山坡土石鬆動;當今年薇帕颱風帶來強烈雨勢時,鬆動的土石在雨水沖刷下持續崩落,當大量土石堵塞河道,而水流仍源源不絕地注入,堰塞湖的形成幾乎就是必然的結果。

在這個理解過程中,你會驚訝地發現:原來課本上「地圖與地理資訊」單元中提到的「衛星影像」,並不是遙不可及的名詞,而是國家進行環境監測、即時掌握地表變化的重要工具。而且這些資料中,有一部分也會透過「開放資料平台」公開,讓一般民眾能查詢相關訊息。

想像一下,或許一開始你根本不知道什麼是堰塞湖。但隨著逐步了解它的形成原因,你可能會繼續追問:台灣還有哪些地方存在堰塞湖地形?台灣為什麼容易有堰塞湖?這些地方目前是否潛藏溢流或潰壩的風險?有哪些堰塞湖正在被政府密切監測?這時候,你就能善用搜尋工具,在網路上輸入關鍵字,找到政府單位的公開資訊。這樣一來,你不只是聽媒體報導,而是主動透過地理工具與資料,進入到「探究」的過程中。

國有林防災應變及堰塞湖監測系統 (農業部林業及自然保育署)

臺灣歷史堰塞湖案例資料 (農業部農村發展及水土保持署)

地理學的研究內涵──三大傳統(三種切入觀點)

在前面的課程中,我們已經談過地理學的三大傳統──空間傳統、生態傳統和區域傳統。那麼,什麼是地理學的研究呢?基本上,就是探究地表各種現象的空間分布、人地互動,以及各地所形成的區域特色。換句話說,只要涉及到這些傳統觀點的研究,都可以被視為地理研究。

再講得更明確一些,如果你的研究會討論到地表現象的空間分布規律,或者探討人與環境之間的互動,甚至綜合評估一個區域的環境特性,那麼它就是與地理學息息相關的研究。

就以馬太鞍溪的堰塞湖事件來說,如果你想探討台灣還有哪些地方有堰塞湖、為什麼會出現在那些地方、萬一堰塞湖溢流或潰堤,下游哪些地區會受到影響、影響的人口有多少、應該警戒或疏散的行政區有哪些──這些問題都涉及到「空間」的概念,也就是以地理學空間傳統的視角來進行探究。

再換一個角度思考。這次事件發生後,媒體和社會輿論上,很多人討論政府是否該積極處理,甚至有人建議應該直接炸掉天然壩體。或許這些屬於水利工程與地質技術的專業問題,我們沒有相關背景知識,就連多數的中學地理老師也不是專家。但面對這樣的議題,我們總是可以練習思考。怎麼思考呢?這時候,就可以運用地理學的生態傳統──從「人地互動」的觀點切入。

我們可以問:天然壩體形成堰塞湖後,對當地居民的生活會造成什麼影響?如果用人工方式炸掉壩體,大量水與土石傾瀉而下,對下游會帶來什麼後果?目前的技術能否控制爆破的影響?會不會反而引發更多的坍方?人為介入環境,環境又會如何回饋人類?

堰塞湖的天然壩體是由崩塌土石堆積而成,與人工建造的水壩不同,缺乏穩固的結構。隨著水位持續上升,一旦溢流甚至潰決,將對下游居民與土地造成重大威脅。其實,像這樣的地質事件,不一定需要人為介入,自然本身就能不斷塑造或改變地形。地震能量的釋放、颱風豪雨的侵蝕,長時間下來都會持續改造地貌。崩壞作用──像是山崩、土石流、地滑──本來就是自然演化過程的一部分。

然而,當這些自然現象與人類活動相互交會時,它們才被定義為「災害」。換句話說,沒有人的地方,只有地表的變遷;有人居住的地方,才會有災害風險。正因如此,人類自古以來都不斷思索並嘗試:在多變的環境中,該如何與自然共存,找到安身立命的方式。你會發現,這樣的思考,其實就是用地理學的生態傳統來討論問題。

今天,馬太鞍溪堰塞湖在地震、颱風、豪雨等多重因素的作用下,從溢流到潰堤,已使下游光復鄉許多居民遭受洪水侵襲。我們也看見台灣社會展現團結──有人出錢,有人出力,「鏟子超人」的身影甚至登上國際媒體,讓外國人驚嘆台灣人的互助精神。

不過,如果把眼光放到更長遠的時間尺度,我們或許更該靜下心來思考:光復鄉這個位於馬太鞍溪下游的聚落,是如何一步步形成的?在不同時期,主要聚落的分布又有什麼變化?

從地形特徵來看,馬太鞍溪下游是一片典型的山麓沖積扇。這樣的景觀,正是上游崩壞物長年經河流搬運,最後在下游堆積所造成的。如果我們翻開「百年歷史地圖」,查看日治時期的兩萬分之一《臺灣堡圖》(1921)或五萬分之一地形圖(1924),就能看到馬太鞍溪在出谷口處扇狀展開,並清楚記錄著幾條舊河道。而原本的馬太鞍社舊聚落,正好位於沖積扇兩條河道之間的高處。早期住民的選址很聰明,他們懂得利用地勢較高的位置,以避免洪水的威脅。

但接著你可能會好奇:為什麼後來的聚落發展,主要聚落已經不再集中於早期的高地?這次堰塞湖溢流、潰堤衝擊到的地區,難道後來的人們不知道這裡潛藏著風險嗎?

這次堰塞湖事件,從溢流到潰壩,滾滾洪水與土石直衝而下,下游堤防終究無法抵擋龐大的水量而決堤。當我們把災後的衛星影像與古地圖比對,就會發現:受影響最嚴重的區域,正是昔日的河道範圍。這些舊河道後來逐漸演變成聚落,如今再遇上自然事件,便成了災難現場。

相關資訊可參考「報導者」 馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩15死:從監測、防災宣導到撤離,如何記取教訓?

於是你也許會思考:如果以長遠的眼光來看,這次事件給我們什麼啟示?馬太鞍溪沖積扇上的人們,未來應該何去何從?政府是否應該提出一個通盤的區域發展規劃?這些思考,需要空間分析,也涉及人地互動,更需要以「區域」為單位進行整體評估。這正是地理學的第三個傳統──區域傳統,區域觀點,區域複合體分析──發揮作用的地方。

地理研究的探究過程與應該具備的技能

這集課程進行到這裡,其實和上一集的內容差不多。我們又花了不少時間談地理學的三大傳統,只不過這次是用「馬太鞍溪堰塞湖」作為一個教學案例。

不過,你會學到一件重要的事情──研究的開始,應該是源於對環境的觀察,以及對現象產生的好奇。當你對某件事感到好奇,於是提出問題,而這個問題如果與地理有關,是地理學三大傳統所涉及的範疇,可以用地理觀點來切入探究,那麼,你就已經準備好要進行一個地理研究了!

現在,我想你可以打開《心智地圖3》的第二頁,看看這張關於「地理研究」的心智圖筆記。同時也可以搭配你的地理課本,閱讀相關的內容。相信你就會慢慢具備,當要進行一個地理研究時,應該擁有的一些地理技能。

《心智地圖3》七刷訂購連結:https://forms.gle/mc5zrY1uq4EUrRj78

一、地理問題的發想

首先,關於地理問題的發想,我們前面已經談了非常多。一般來說,就是從你在日常生活中關注、感興趣、或感到好奇的議題出發,進一步去了解問題。從地表現象的觀察中發現問題,並形成地理問題,通常就是地理研究的第一個步驟。

當我們要進行地理觀察時,原則上可以透過以下三種方式進行:

第一,時間的比對。

針對同一個地區,分析不同時間點的地理現象差異。這個叫做「時間的比對」。

例如,在馬太鞍溪堰塞湖事件中,我們會利用不同時期的衛星影像,來判識堰塞湖周遭環境發生了什麼變化。透過這種「同一地區、不同時間」的比較,可以幫助我們了解一個地區的發展脈絡,或推估未來可能的變遷趨勢。

第二,空間的比對。

我們也可以在同一時間點下,針對不同地區的地理現象進行觀察與討論。

譬如,當強烈颱風樺加沙(Ragasa)侵襲台灣時,如果你住在西部地區,可能難以想像東部馬太鞍溪堰塞湖因豪雨而溢流、潰堤,造成如此嚴重的災害。這也能延伸思考:台灣不同區域在面對颱風侵台時,受影響的程度有什麼差異?或許可以從某一年度的颱風資料著手,來比較台灣各地的降水量與災害程度。也就是「同一時間、不同地區」的比較。

第三,理論與實際的比對。

有些議題適合進行理論與實際的比較。通常是針對某種地理現象,將「理論上」的推演與「實際上」的情況進行對照,分析兩者差異並探究原因。

例如,馬太鞍溪堰塞湖形成後,東華大學、陽明交大、台大等防災團隊都曾進行溢淹範圍分析,提供政府決策參考。後來堰塞湖真的發生溢流與潰壩,造成大量水體與土石往下游沖刷。我們可以進一步探究:災害發生前的評估與實際狀況有何落差?哪些因素造成差異?透過理論與實際的比較,不僅能突顯影響地理現象的關鍵因素,也能幫助我們思考理論是否需要修正,或是否得到了驗證。這樣的探究過程,都能協助我們找到解決問題的方法。

二、地理研究的觀點

這個部分,我們已經談過很多,就不再多加贅述。基本上,就是要確定你的研究問題是否與地理有關,是否能用地理的觀點來切入探討。請記得:

與空間分布有關的,就是「空間傳統」,也就是空間觀點。

與人地互動有關的,就是「生態傳統」,也就是生態觀點。

如果是對一個地方的區域特性進行綜合性分析,兼具空間與生態兩種觀點,那就是「區域傳統」,也就是區域觀點。

三、地理資料的蒐集

當你確定了研究問題,接下來的步驟當然就是蒐集相關資料。透過資料的解讀與分析,我們才有機會找到問題的答案。要記得,正確的資料蒐集與謹慎的比對查證,是解決問題非常重要的基礎工作。

關於資料的蒐集,同學們要稍微留意一下:「資料」與「地理資料」之間有一點差別。

我們蒐集到的文字內容、數字數據、圖像或影音等,統稱為資料。而如果這些資料中,具有「位置」的紀錄,那就可以稱為「地理資料」。

舉例來說,班上同學的身高、體重、班級人數,這些都是一般的資料;但若包含「家住哪裡」、有地址或座標,可以顯示位置資訊的,那就是地理資料。

再例如,除了馬太鞍溪堰塞湖之外,我們若想知道全台灣還有哪些堰塞湖,可以從網站上蒐集到各堰塞湖的點位資料。因為這些資料有座標,能在地圖上標出位置,所以就屬於地理資料。

那麼,當我們在進行地理研究時,可以到哪裡蒐集資料?又能蒐集到哪些類型的資料呢?一般可分為以下三類:

第一,文獻和統計資料。

文獻資料包括政府文書、專書論著、期刊論文等;統計資料則包括官方統計的年鑑、年報、統計要覽等。

像是中央氣象署(原氣象局)會提供氣象統計資料,而根據農業部農村發展及水土保持署的資料,目前台灣共有 88 處天然壩堰塞湖案例,這些資料都能在官方網站上查詢得到。

第二,圖像資料。

圖像資料包含地圖與影像。地圖資料像內政部出版的基本地形圖;影像資料則包括航空照片與衛星影像。此外,中研院人文社會科學研究中心也建立了「台灣百年歷史地圖」網站,我們可以在上面看到不同時期的地圖資料。例如,你可以從這個網站觀察馬太鞍溪沖積扇過去到現在的土地利用變遷,看到舊聚落的位置與現今主要聚落的分布。透過這些圖像資料的解讀,就能更深入地了解一個地區的地理樣貌與變化。

第三,地理實察與問卷調查

前面提到的文獻、統計或圖像資料,都是「前人建立好的資料」(二手資料)。但有時候,你想研究的議題,前人可能沒有做過,這時就需要自己去取得「一手資料」。

要取得一手資料,就必須展開地理實察──對研究區進行觀察、測量、採集或訪問,以獲得最直接的資料。以馬太鞍溪堰塞湖為例,有調查隊搭乘直升機進行空拍,也有探勘人員徒步五天抵達現場進行實地調查。

在人文地理研究中,也常透過問卷調查蒐集資料,了解人們的行為、意見與態度。問卷設計必須緊扣研究目的,並注意受訪樣本的代表性,才能確保蒐集到的資料能有效回應研究問題。

四、地理資料的整理、分析與展示

我們進行地理研究,目的就是要解釋地理事實,或解決地理問題。當我們從各種管道取得了大量資料,一開始一定會覺得非常龐雜,這時就需要進行整理與分析,才能慢慢理出頭緒,看出一些有趣的現象,或找到某些規律。

當我們把龐雜的「資料」經過整理與分析後,就能得到對研究有用的「資訊」。在實務上,我們可以先把數據整理成統計表,以表格的方式呈現;再進一步,將表格資訊轉換成統計圖,在視覺上會更容易判讀。例如柱狀圖、折線圖、圓餅圖、雷達圖、風花圖、三角座標圖等。

你需要對這些統計圖的設計概念有所了解,這樣當你在蒐集資料時,看到這些圖表,才有能力正確解讀圖表想傳達的資訊。而如果你是研究者,當你整理、分析完資料後,就能判斷要用哪一種統計圖來呈現研究成果,才能最恰當地表達你的研究發現,讓別人更容易理解你想說的內容。

此外,大部分的地理資料都具有「位置」資訊。因此,許多地理資料若要展示給他人看,都可以用「統計地圖」的方式呈現,讓人清楚看到某種地理現象的分布特性。常見的統計地圖有點子圖、區域密度圖、分級符號圖、等值線圖等。

這裡我不想細講每一種統計地圖的特色,這部分你可以閱讀地理課本的相關內容,並且認真聽地理老師在課堂上的講解。我只想提醒你,高中地理高一第二課和第三課,談「地圖」與「地理資訊」時,會介紹一項非常好用的工具──GIS,中文叫做「地理資訊系統」。

到了高三,社會組的同學可能還會修習一門加深加廣選修課,叫做「空間資訊科技」。這些都是跟地理技能有關的重要課程,請一定要好好學!未來你也會有能力自己畫出統計地圖。

從這次馬太鞍溪堰塞湖事件中,你應該也發現,許多圖資的應用都需要用到這些空間資訊科技。你們在中學階段打好基礎,未來不論進大學、念研究所,如果有興趣,我都非常鼓勵你往這個領域繼續深造──國家真的需要你!

五、地理研究的途徑:歸納法、演繹法

關於「地理研究」這個主題,我們的課程終於進入收尾階段啦!

在地理課本中,會介紹到地理學的兩種研究途徑──歸納法與演繹法。其實,我想說的是,這兩種研究方法並不限於地理學,在進行任何一個領域的科學探究時,其實都適用。

所謂歸納法,就是透過資料的蒐集與分析,從中找出有秩序、有規律的現象,進而歸納出共通的概念,發展出原理或原則。

以龍騰版地理課本的例子來說:台灣、新加坡等非產油國的石化園區都設在哪裡?

當我們蒐集多個非產油國的案例後,可以發現一個共通點──這些國家的石化園區多半都位在沿海地區。因為臨海有港口,進口石油方便,屬於交通區位的考量。這樣的推論,就是運用了歸納法的研究方式。

那麼,一樣以石化業為例,我們再來看看什麼是演繹法。

演繹法和歸納法最大的差別,在於是否有提出「假說」。簡單來說,就是「理論上應該如何如何」,然後再驗證實際情況是否符合理論假設。

演繹法是針對未知或特定的現象,先提出邏輯推演,再進行實證檢驗,看假說是否成立。

例如,我們知道石化業具有緊密的上、下游原料供應關係,因此相關工廠往往會呈現空間聚集的特性。這是一種理論假設。接下來,我們可以進一步驗證:像台灣仰賴石油進口,那台灣的石化業分布,是不是也集中在港口附近?而相關的下游產業,是不是也圍繞在這些地區聚集?

這樣的研究過程,就是演繹法的應用。

我想最後,我可以再拋一個問題,讓大家思考。

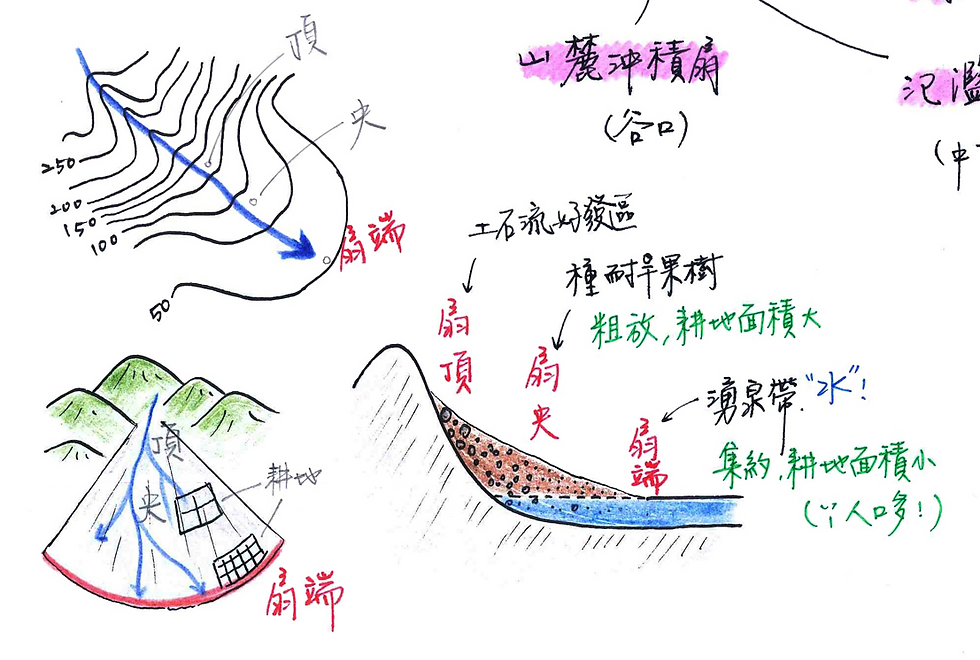

從馬太鞍溪堰塞湖事件中,我們知道下游地區屬於山麓沖積扇地形。而在地理課的學習中,我們也學過,山麓沖積扇從河流出谷口處往外延伸,可以分成扇頂、扇央、扇端三個部分。

扇頂常受到土石流的衝擊;扇頂與扇央因砂礫較粗、孔隙大,透水性佳,地表水容易下滲為地下水,因此地表水相對缺乏。而在扇端處,由於地下水面接近地表,常會有地下水呈帶狀滲出,形成湧泉帶。也因此,扇端地區往往成為早期聚落形成的地點。

那我們如果把這個當作理論假設,再去了解馬太鞍溪沖積扇早期聚落的空間分布,看看是否符合這樣的狀況——請問,這樣的研究方法,是屬於歸納法,還是演繹法呢?

再想想,如果你透過地理研究後發現,研究結果並不符合原先的假設,那怎麼辦?

其實,那正是你展開下一個探究的開始。你可以繼續追問──是什麼原因,讓結果與理論假設不符?這樣的思考,就是科學探究最迷人的地方。

_______________________

下集預告:地圖概說

下一集(EP5),就要開始介紹中學階段你該具備的「地圖」相關知識囉!有一些,你國中就學過了,我們在複習一下;有一些高中會更深入了解的,也要學起來。地理其實真的是通識課,你日常生活中,也可能會去爬爬山,走步道,在腦中建立地圖的概念,真的是很實用的喔~~

好囉~那就,下次見 !

留言